Eróstrato fue el primero: los virales destructivos antes de Internet

- Redacción El Salmón

- 21 jul

- 4 Min. de lectura

El 21 de julio del año 356 a. C., en Éfeso, ciudad de templos blancos y ecos filosóficos, un hombre que nadie conocía encendió una antorcha y prendió fuego al Templo de Artemisa. El edificio era considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo: más de cien columnas de mármol de casi veinte metros, esculturas de Fidias, frontones majestuosos, y una atmósfera consagrada a la diosa de la fertilidad, la caza y la noche. Todo eso, reducido a cenizas en pocas horas. Cuando las autoridades capturaron al autor del crimen, se enfrentaron a una paradoja: no había una motivación política, religiosa ni económica. El hombre lo había hecho por una sola razón: quería ser recordado.

Se llamaba Eróstrato. Su nombre, irónicamente, fue prohibido por decreto: las autoridades de Éfeso establecieron que nadie debía mencionarlo jamás, para que su crimen no tuviera la recompensa que él buscaba. Esa condena al olvido —una suerte de “cancelación” antigua— fracasó. Un historiador posterior, Teofastro, lo registró en sus escritos, y desde entonces Eróstrato no solo no fue olvidado, sino que se convirtió en un símbolo. Un precedente inquietante del deseo de fama a cualquier precio. Hoy lo llamamos con razón: el primer viral.

Destruir para existir

En un mundo donde la fama estaba reservada a héroes de guerra, filósofos o tiranos, Eróstrato eligió la vía rápida. No construyó una escuela, ni ganó una batalla, ni escribió una tragedia: destruyó un ícono. Porque sabía —quizá intuitivamente— que lo espectacular sobrevive más que lo admirable. Que el incendio se recuerda más que la columna. Que la ceniza se convierte en relato.

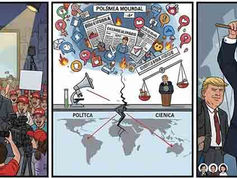

Esto lo convierte, en cierto modo, en un precursor de una lógica profundamente contemporánea: la del escándalo como forma de presencia, del acto destructivo como afirmación de identidad. En un mundo donde la construcción toma años y el olvido minutos, la destrucción tiene un magnetismo fatal. Es corta, visual, violenta. Deja marca.

De Éfeso a Instagram: las nuevas formas de inmortalidad

Eróstrato no tenía redes sociales, pero entendía lo esencial: la viralidad no necesita tecnología, sino deseo. Hoy, el deseo de ser visto se ha multiplicado al infinito. Vivimos en un ecosistema donde la atención es el bien más preciado, y donde la visibilidad justifica casi cualquier acto.

La psicología del "influencer extremo", del streamer que simula su propia muerte, del youtuber que interrumpe vuelos, bebe de la misma fuente que encendió la antorcha de Eróstrato. No se trata de mensajes, ni de ideas, sino de presencia. De dejar huella, aunque sea con el zapato manchado de fuego.

La cultura del escándalo ha institucionalizado esta lógica. Algunos ejemplos:

En 2017, el youtuber Logan Paul generó un escándalo global al grabar un cadáver en el “bosque de los suicidios” en Japón. El video fue eliminado, pero el nombre quedó. Su fama se duplicó.

En EE.UU., casos de tiroteos masivos han mostrado patrones similares: atacantes que dejan manifiestos, fotos, videos. Que buscan, conscientemente, la notoriedad. El FBI ha alertado sobre la existencia de una “cultura del shooter”, donde el asesino no solo mata, sino que busca ser recordado.

En Latinoamérica, los casos de "influencers" que vandalizan espacios públicos —grafitis en patrimonio histórico, desafíos temerarios en zonas arqueológicas— se multiplican, muchas veces con la lógica de que el castigo legal vale menos que el crecimiento de seguidores.

No todos incendian templos. Algunos solo incendian su dignidad. Pero el principio es el mismo.

Cultura y contra-cultura de la fama: el deseo de ser Eróstrato

Lo inquietante no es solo que existan personas dispuestas a hacerse famosas por destruir. Es que la cultura de masas muchas veces los valida, los absorbe, los transforma en producto. Lo que en Éfeso se castigó con el olvido, hoy muchas veces se premia con un contrato.

Incluso cuando hay condena pública, el nombre se impone. Como pasó con Eróstrato: no lo íbamos a nombrar, pero aquí estamos. Vivimos en una paradoja cultural: alimentamos aquello que decimos querer erradicar. La indignación da clics. El repudio es, a veces, una forma de promoción.

El periodista estadounidense Charlie Brooker retrató esto en su serie Black Mirror: en un episodio, un asesino logra que su rostro sea pixelado en todos los medios, pero esa censura lo vuelve aún más icónico. Como Eróstrato.

La memoria como complicidad

Los antiguos griegos intentaron lo que hoy llamamos control de narrativa: borrarlo. Pero la historia no siempre responde al decreto. El archivo —y más aún, la memoria— es tozudo. La idea de Eróstrato fue tan poderosa que sobrevivió a pesar de la prohibición. Y ese es uno de los dilemas más complejos de nuestra época:

¿Cómo contar el horror sin glorificarlo?¿Cómo recordar un crimen sin convertirlo en leyenda?¿Cómo silenciar a quien hizo ruido solo para ser oído?

La respuesta, si existe, no está en el olvido, sino en el contexto, la crítica, el análisis. Eróstrato debe recordarse no como ídolo ni ejemplo, sino como síntoma. Como advertencia. Como figura trágica de un deseo humano que atraviesa los siglos: la necesidad de dejar huella, aun si es con fuego.

El fuego no basta: la ética de la permanencia

Frente a Eróstrato y sus herederos modernos, se abre otra pregunta: ¿qué clase de inmortalidad queremos? ¿La del que construye o la del que arrasa? ¿La del que dialoga o la del que grita?

Quizá haya que volver al templo. No al que ardió, sino al que se reconstruyó. Porque el Templo de Artemisa fue vuelto a levantar años después, más grande y hermoso. No sabemos quién lo reconstruyó. No se recuerda su nombre. Y tal vez esa sea otra tragedia: los destructores son más memorables que los que restauran.

Pero también es una promesa: el fuego deja cicatrices, sí, pero no puede borrar del todo la voluntad de crear.

Eróstrato encendió una antorcha porque temía morir en el anonimato. Fue el primer viral. El primero que entendió que la historia recuerda mejor a quienes interrumpen la armonía que a quienes la sostienen. Pero también es un espejo: muestra lo que ocurre cuando la fama se convierte en un fin sin ética, cuando la atención importa más que la verdad.

Hoy, cada vez que alguien prende fuego a una institución, a una comunidad, a una idea, por el solo hecho de ser visto, Eróstrato vuelve a caminar entre nosotros.Y depende de nosotros no solo condenarlo… sino dejar de celebrarlo.

Comentarios