¿Cómo enseñar historia en una zona de frontera?

- Susana Aldana Rivera

- 16 ago

- 7 Min. de lectura

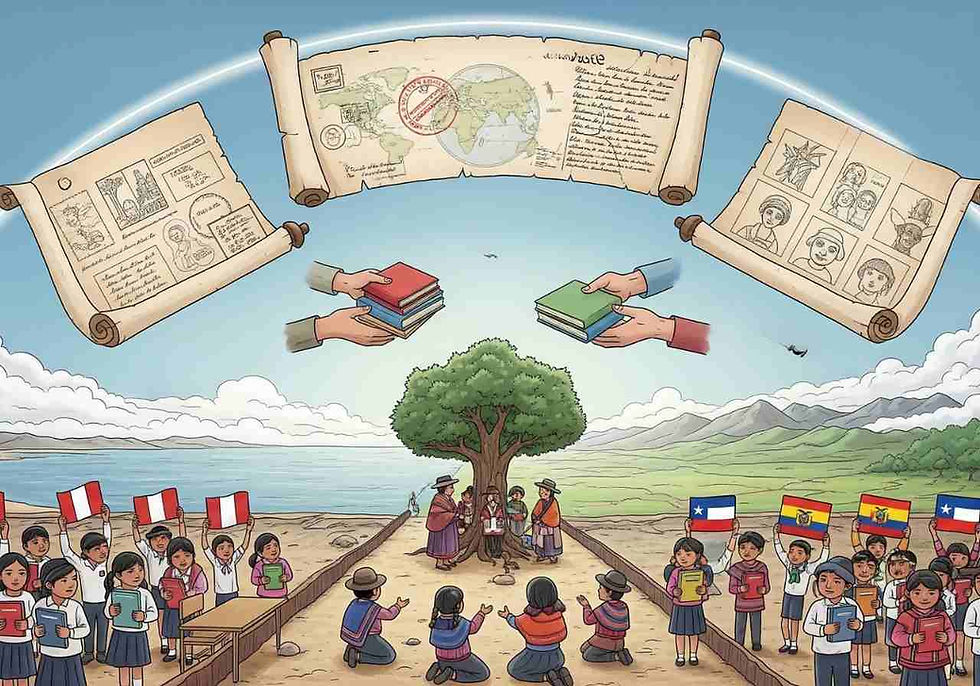

En las fronteras, la historia se vive más que se enseña. Enseñar en una zona de frontera supone enfrentarse por lo menos a tres discursos históricos concomitantes. Primero, la narrativa histórica del estado nacional del territorio que se analiza, establecido por un límite; es decir, si Perú, la historia del Perú; si Chile, la historia de Chile; si Ecuador o Bolivia, la historia correspondiente. Un segundo relato histórico indirectamente conocido es el del otro estado nacional, aquel que se encuentra cruzando el límite y que forma parte del imaginario de los que viven en la frontera. Y, finalmente, un tercer discurso, el común y general de los locales que reflejan las memorias y recuerdos construidos de la vida cotidiana en el contacto con ese imaginario, donde se contrastan las dos historias nacionales.

Recordemos que los discursos nacionales son generales, homogenizadores y exclusivos. Por lo común, ofrecen una narrativa histórica generalizadora porque son dadores de sentido de un territorio mucho más amplio y étnicamente diverso que una zona de frontera; son homogenizadores porque la nación y su estado requerían construir un hombre nacional peruano, chileno, ecuatoriano o boliviano en el tránsito de un sistema imperial de base de negociación diferenciada a otro republicano marcadamente igualitario; y, finalmente, había que enseñarle a todos los que formaban parte de un estado-nación que un territorio dado era (y es) el fundamento de su identidad y de su pertenencia.

También hay que considerar que no es lo mismo un límite y una frontera. Un límite suele ser una línea artificial que responde a los intereses de delimitación territorial de un estado-nación dado. Mientras que una frontera es un rango que, además, se mueve entre diferentes líneas —¿límites?— territoriales porque responde a la gente que vive esa separación, que a su vez, responde a la impronta histórica que vive: no es igual el imperio español y sus virreinatos que la república y sus estados. Un tema que no se trabaja mayormente para el Perú, pero que ya el clásico F.J. Turner (1893) estableció al analizar Estados Unidos, separando claramente la “frontera” del “border” habitado. Quizás la única verdadera frontera en el sentido de Turner en el Perú es la selva, que, aunque se intentó conquistar, sólo muy recientemente se ha definido como un espacio nacionalmente atractivo.

Considérese que la aventura de construir un estado-nación fue larga, y también la de construir sus historias nacionales. Por lo común, cada cual recupera preferentemente la capital nacional como eje del discurso, aunque esa preeminencia varía de acuerdo a la realidad histórica de cada país. Así, el Perú, con un modelo político eminentemente centralista, privilegia la historia de Lima como la del país, aunque en la sierra, Cusco se establece como cabeza de la historia rural y serrana. Por su parte, Chile cuenta con ciudades intermedias que matizan el discurso, aunque sigue siendo preferente el de la zona central; tanto Bolivia como Ecuador tienen un discurso contrastado entre las ciudades. En el primer caso, Bolivia: La Paz desplazó a Sucre (Chuquisaca) como capital, y contemporáneamente, Santa Cruz de la Sierra cobra importancia frente a La Paz. En Ecuador, hasta hoy se confrontan Quito, Guayaquil y Cuenca, y las tres tienen discursos históricos estructurados.

Pensemos en la frontera norte, donde más que enseñar historia en la región —que lo he hecho, aunque no consistentemente—, la he vivido y la vivo a lo largo de una vida de investigación bajo la perspectiva de historia regional. La historia demuestra que esta frontera norteña es una región humanamente construida que se desliza desde Trujillo hasta Cuenca en el sur del Ecuador o viceversa, que se perfila desde Cuenca hasta el norte del Perú; al gusto del observador. Porque en el intercambio activo y continuo, el sentido lo pone quien se mueve.

Un espacio macroregional que se fue construyendo lento pero seguro desde las bases históricas más profundas a lo largo del virreinato, y que emergió poderoso, reinventado, mestizo, sincrético y, a la vez, manteniendo sus particularidades y complejidades locales en la segunda mitad del siglo XVIII; todo lo cual se hizo visible en los diversos procesos de independencia. La república recortó sus muy estrechos vínculos humanos en el tiempo, pero no logró eliminarlos: aún son por completo vigentes en la zona directa de frontera (Piura, Tumbes y Loja) a pesar de estar dividida por límites nacionales, y, como se trata de gente y no solo de territorios, la región de frontera se está nuevamente reinventando en la caída y transformación del modelo nacional industrial y moderno.

La geografía marca la facilidad y complejidad de los vínculos. En el norte del Perú encontramos una suerte de frontera-borde “natural” del que la gente se fue apropiando, porque, por la costa, las densas cotas arbóreas del hoy Ecuador se diluyen hasta llegar a ser amplias y secas pampas en el norte del Perú. Por la sierra, con un territorio más amable y cerros bajos, la comunicación es más factible, aunque se complica al transitar al otro lado de los Andes, a la montaña, como suele llamarse a la ceja de selva oriental. Y si se trata de la selva propiamente dicha, los vínculos se vuelven mucho más frágiles, pues, por un lado, tienen un ritmo socio-cultural distinto, la densidad demográfica es baja y, finalmente, los ríos son ejes fundamentales de contacto y suelen ser transversales. Bien presenta el antropólogo James Reagan cómo los mochicas y los jíbaros fueron vecinos en el eje de la costa a la selva, pero también de la selva a la costa.

Por eso, en los espacios geográficamente más amables se encuentra mayor densidad poblacional, donde la familia y los amigos se encuentran cotidianamente y donde los colegios y universidades llegan. A pesar de los enfrentamientos bélicos, como los años de 1941, cuando las tropas peruanas tomaron el espacio sur del vecino país y llegaron hasta Guayaquil. Terribles, porque en los momentos iniciales del conflicto, y tal como recuerda la tradición oral, la gente jugaba una pichanguita para ver quién ganaba y quién perdía; al parecer, se tuvo que traer gente del sur (Moquegua y Tacna) para que realmente se combatiera. ¿Verdad, mentira? También se cuenta que gente de Guayaquil llamó a sus primos de Piura para comentarles qué les habían saqueado y que lo reclamaran en la frontera peruana, y así se lograron recuperar algunos objetos; en voz baja, añaden, algunos no devolvieron las cosas, y por eso las familias se distanciaron. Un buen tema para reflexionar cómo los problemas en una frontera son vividos muy diferente que en las capitales: una localizada hacia el norte, Quito, y la otra en la mitad de una larga costa, Lima.

Se cuenta incluso que, en los problemas limítrofes de los años 1990 con Ecuador, el tema de la Cueva de los Tayos y la orden de cerrar frontera, Ecuador puso a disposición de los estudiantes peruanos de la Universidad de Cuenca ómnibus para depositarlos gratis en la frontera: la idea era protegerlos. Pero muchas familias cuencanas, con y sin vínculos con el Perú, escondieron a aquellos estudiantes que no quisieron irse para no perder clases. Las universidades cuencanas siguieron dando clases en aulas sin peruanos, pero con muchos de ellos presentes en clase. No hay forma de demostrarlo; no hay una sola nota de periódico, solo lo saben los que estuvieron allí y lo vivieron.

Desafortunadamente, cada frontera ha tenido una definición nacional bélica. Perú con Bolivia definieron sus fronteras tempranamente con enfrentamientos en la primera mitad del siglo XIX, aunque no las formalizaron hasta el siguiente siglo junto con el resto de límites. Como se ve, el conflicto de 1941 con Ecuador fue muy sentido regionalmente en la frontera norte, pero sobre todo fue la infausta Guerra del Pacífico la que sentó las bases de un doloroso imaginario local, regional y nacional, que la gente de la frontera ha superado rápidamente, aunque no olvida. Otra cosa son los discursos nacionales, como se ve contemporáneamente con lo que sucede en Santa Rosa, límite de Perú con Colombia.

Esta región tacno-ariqueña, al decir del historiador Rosemblitt, se vio fuertemente traumatizada por los eventos bélicos, probablemente de ambos lados. Porque en el proceso que supera los años de la guerra (1879-1883), y que se proyecta hasta 1930 o más, muchos peruanos se retiraron a Tacna, Moquegua y Arequipa, pero también, para lograr la “pacificación”, se trajeron familias del sur de Chile y otros lugares para asentarlas en el ahora norte chileno y reinventar el concepto nacional. Las heridas son marcadamente nacionales y no sé si siguen el ritmo regional. En todo caso, hoy hay una nueva mirada y un cambio de situaciones con la reinvención de los estados nacionales y las inversiones de Tacna en Arica, así como el vínculo creciente de Arica con Tacna.

Pero claro, los ecos de toda guerra se mantienen en el tiempo, y mucho tiene que ver con qué y cómo se enseña la historia. No es más el siglo de definición nacional, ni el siglo XX en su apogeo o inicios de su transformación; estamos en el siglo XXI, en que se redefine el sistema societal (que no solo social) del planeta, y nos embarcamos juntos en las reestructuraciones regionales —supranacionales en realidad, con Sudamérica como un todo— en el Antropoceno, y en el necesario reconocimiento del impacto humano en la naturaleza, así como en el cambio de las reglas de juego de los poderes hegemónicos (de Occidente a Oriente).

¿Cómo enseñar historia en una zona de frontera? Habría que agregar: ¿cómo enseñar historia en una zona de frontera en un mundo en cambio? Un reto para la historiografía y sobre todo para los estados-naciones, que a través de los profesores de estos espacios fronterizos tienen que aceptar los múltiples discursos, enfrentar los retos, procesar la información y decidir qué tipo de historia, identitaria, de paz y con valores, entregan a los niños, futuros miembros de estados nacionales en camino a la construcción de regiones globales.

Todo esto se discutirá en la mesa titulada “Los que fuimos, los que somos y seremos: el sur andino hacia el primer centenario del Tratado de Lima (1929–2029)”, parte de las IV Jornadas Históricas, que se realizarán entre el 20 y el 22 de agosto en la PUCP. En ella participarán dos especialistas chilenos, Carlos Cortes y Patricio Rivera, y dos peruanos, Ingrid Cafferata y Daniel Parodi, quienes conversarán sobre las dinámicas históricas del sur andino y sus fronteras.

Comentarios