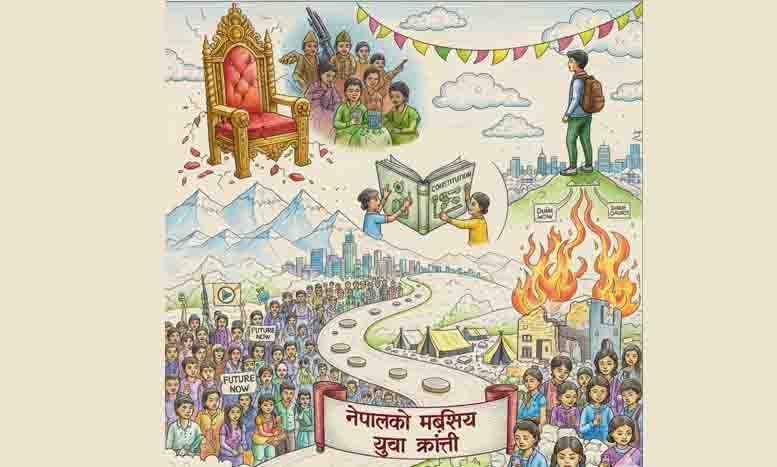

Nepal, la revolución domesticada: de los bosques a las calles en llamas

- Redacción El Salmón

- 15 sept 2025

- 6 Min. de lectura

Durante siglos, Nepal fue un reino montañoso regido por una monarquía absoluta que se sostenía en tradiciones religiosas, en castas rígidas y en la distancia que marcaban los Himalayas respecto al mundo. Ese orden comenzó a resquebrajarse en el siglo XX, cuando las demandas de democratización, la influencia de India y China, y el crecimiento de una clase media urbana chocaron con el poder de los monarcas. La masacre real de 2001 —cuando el príncipe Dipendra asesinó a casi toda la familia real antes de suicidarse— aceleró la pérdida de legitimidad. Y el estallido de la insurgencia maoísta, iniciada en 1996, terminó de asfixiar a una monarquía que parecía eterna.

En 2006, tras una década de guerra civil que dejó más de 13 mil muertos, el rey Gyanendra fue arrinconado por las movilizaciones populares y el ascenso de la guerrilla. Dos años después, en 2008, la Asamblea Constituyente proclamó la República y la monarquía fue abolida. El país que había girado durante siglos alrededor de un trono dorado se adentraba en un experimento republicano lleno de promesas y fantasmas.

La esperanza maoísta

El rostro de esa esperanza fue Pushpa Kamal Dahal, conocido como Prachanda, el líder de la insurgencia maoísta que pasó de comandar un ejército guerrillero a convertirse en primer ministro. Su llegada al poder en 2008 parecía anunciar un quiebre histórico: de los bosques y las montañas a las oficinas de Katmandú, los rebeldes llegaban al Estado con la promesa de refundarlo.

Pero la transición reveló pronto los límites. Prachanda heredó un aparato diseñado para conservar privilegios, un Estado construido para servir a las élites urbanas y a las castas altas, impermeable a cualquier intento de revolución. Gobernó apenas unos meses antes de chocar frontalmente con los militares, guardianes del viejo orden. El conflicto estalló cuando intentó destituir al jefe del Ejército, acusado de bloquear la integración de excombatientes maoístas a las fuerzas armadas: la medida desató la furia de la oposición, la resistencia de los generales y la presión del presidente. Aislado, sin respaldo institucional, Prachanda terminó renunciando en mayo de 2009. Su salida fue un recordatorio de que, incluso en la república nacida tras la caída de la monarquía, las estructuras de poder seguían intactas.

De regreso en el juego político, Prachanda terminó reproduciendo aquello que había combatido: pactos con partidos tradicionales, reparto de cargos, clientelismo. Los campesinos pobres y las castas bajas que lo habían sostenido en la guerra vieron cómo sus expectativas se desvanecían en el aire. Lo que se anunció como transformación radical se convirtió en gestión rutinaria dentro de un sistema que nunca estuvo dispuesto a dejarse transformar.

En ese desencanto se forjó la herida que hoy late en las calles de Katmandú: la certeza de que incluso los revolucionarios, al llegar al poder, terminan domesticados por un Estado hecho para resistir cualquier revolución.

Una Constitución que no calmó a nadie

Tras años de gobiernos interinos, bloqueos parlamentarios y promesas incumplidas, en 2015 se aprobó finalmente una Constitución. El texto convertía a Nepal en un Estado federal, laico y republicano. Sobre el papel, era un triunfo histórico. Pero en la práctica, el nuevo pacto social nacía frágil. Grupos minoritarios, como los madhesi en la frontera con India, denunciaron discriminación en la representación política. La corrupción se enquistó en los nuevos gobiernos regionales y el viejo esquema de privilegios sobrevivió bajo otra forma.

El terremoto devastador de 2015, que dejó cerca de 9 mil muertos y destruyó buena parte de la infraestructura del país, expuso brutalmente esa fragilidad. La ayuda internacional fue millonaria, pero gran parte se diluyó en contratos amañados, favoritismos y desvíos. La imagen de funcionarios enriquecidos mientras miles de familias vivían bajo carpas se convirtió en símbolo de un sistema político incapaz de regenerarse.

La economía de la ausencia

A la fragilidad política se sumó un problema estructural aún más profundo: la economía. Nepal depende en gran medida de las remesas de millones de trabajadores emigrados a India, Malasia, Catar o Arabia Saudita. En algunos años, esas transferencias han llegado a representar más del 25% del PIB. Es decir: el país se sostiene en la ausencia de sus jóvenes, que trabajan en condiciones precarias en el extranjero mientras la economía interna ofrece poco más que agricultura de subsistencia y turismo.

Esa dependencia ha creado un círculo vicioso: el Estado se acostumbra a que las remesas sostengan a las familias, y los jóvenes asumen que su futuro está fuera. Los pocos que se quedan ven la política como un club cerrado de élites que se reparten cargos y contratos. La frustración se acumula.

Oli y la vieja política

En ese contexto apareció la figura de K.P. Sharma Oli, líder del Partido Comunista de Nepal (Unificado Marxista-Leninista), quien gobernó varios periodos en medio de disputas con Prachanda y otras facciones. Oli representaba, en teoría, el pragmatismo de la izquierda institucional. En la práctica, su gobierno se hundió en denuncias de corrupción, nepotismo y autoritarismo.

Durante la pandemia de COVID-19, su gestión fue duramente criticada: contratos inflados para la compra de material médico, lentitud en la vacunación y un manejo autoritario del confinamiento. Cuando volvió a asumir en 2023, el desgaste era ya profundo. Su última jugada, el intento de controlar el espacio digital con el bloqueo de plataformas en 2025, fue el error que convirtió la indignación acumulada en insurrección abierta.

El estallido de 2025

La medida parecía técnica: obligar a las plataformas digitales a registrarse y pagar impuestos. Pero en un país donde la juventud encuentra en las redes su espacio de expresión, trabajo y denuncia, el decreto fue visto como una censura encubierta. Los jóvenes, que ya denunciaban el nepotismo de los hijos de ministros y el enriquecimiento ilícito de funcionarios, salieron a las calles.

Lo que empezó como marchas pacíficas se transformó en incendio. El parlamento ardió, la policía disparó balas reales, decenas de jóvenes murieron. En cuestión de días, Oli presentó su renuncia y el país quedó en manos de un gobierno interino encabezado por la exmagistrada Sushila Karki.

Las deudas estructurales de Nepal

El fuego de septiembre no se explica únicamente por un decreto que pretendía regular las redes sociales. Lo que estalló en las calles de Katmandú es la consecuencia de un país atrapado en problemas estructurales que llevan décadas sin resolverse.

Nepal arrastra una política heredera de la monarquía, donde el poder se transmite entre élites y castas, sin abrirse realmente a la ciudadanía. La abolición de la monarquía en 2008 y el ascenso de los maoístas al poder prometieron un nuevo comienzo, pero las transformaciones que se anunciaron como revolucionarias nunca se consolidaron. El propio Prachanda, líder guerrillero convertido en primer ministro, se encontró atrapado en la maquinaria estatal y en pactos con las mismas élites que antes combatía. La revolución se volvió gestión, y la gestión derivó en desencanto.

La Constitución de 2015 fue presentada como el gran cierre de esa etapa de transición, pero lejos de resolver las tensiones étnicas, las agravó. Sectores marginados siguieron reclamando representación real mientras la corrupción se convirtió en un fenómeno sistémico que atraviesa instituciones, partidos y gobiernos.

La economía tampoco ofrece horizontes. Gran parte del país se sostiene en la emigración: millones de jóvenes nepalíes trabajan en Qatar, Malasia o la India, enviando remesas que mantienen a flote a sus familias y al propio Estado. Quienes se quedan sienten que no hay oportunidades, que el país les da la espalda.

La juventud es quizá el rostro más visible de esta crisis. Para una generación que nació después de la guerra civil y creció bajo la promesa de una república más justa, el futuro se presenta como una serie de puertas cerradas. Es en lo digital —en redes sociales, en plataformas que les permiten decir lo que en la calle no pueden— donde muchos encuentran el único espacio de libertad. Por eso el intento de controlarlos en ese terreno encendió la chispa de la revuelta.

El futuro en disputa

Nepal vive otra vez una encrucijada. Si el gobierno interino logra conducir elecciones limpias y abrir un proceso de reformas, el país podría iniciar un camino distinto. Pero si las élites vuelven a repartirse el poder, si el Ejército gana un rol desmedido y si las heridas de septiembre quedan impunes, lo que hoy estalló en Katmandú puede repetirse mañana con más fuerza.

La historia reciente muestra que Nepal ha pasado del trono al fusil, del fusil a la Constitución y ahora de la Constitución al incendio. El problema no es un gobierno en particular, sino una estructura que no termina de abrirle espacio a su propia juventud. Esa es la deuda que persiste, y que un decreto torpe hizo visible en llamas.

Diecisiete años después de que la república naciera sobre las ruinas de la monarquía, los jóvenes que hoy se enfrentan a la policía en Katmandú parecen gritar que nada cambió en lo esencial. Que los viejos problemas siguen allí: las élites, las castas, la corrupción, la falta de futuro. Y que, por mucho que se repita el discurso del “nuevo Nepal”, la deuda estructural con su pueblo continúa impaga.

Lo más amargo, para muchos, es la sensación de traición. En 2006, cuando Prachanda entró en Katmandú como el líder de una insurgencia que había hecho tambalear a la monarquía, se habló de refundación, de un país distinto que iba a quebrar los moldes de las castas y abrir espacio a las mayorías. Esa promesa se fue deshaciendo con cada pacto, con cada renuncia, con cada acomodo a la vieja política que se suponía debía ser superada.

Comentarios